Medien: Gelesen (Bücher 2)

Christine Brand

Kriminalroman

2021, Blanvalet, Penguin Random House, München, 3. Auflage (Erstveröffentlichung 2020) Taschenbuch,

476 Seiten, ISBN 978-3-7341-1047-4

(Fortsetzung)

Es steht auf dem Buchdeckel, weiss auf schwarz; "Raffiniert und äusserst rasant..." Mehr als ein Werbespruch, die Kurz-Wertung des österreichischen Autors Bernhard Aichner (der selber eine Reihe von Kriminalromanen geschrieben hat). Tatsächlich gehört Spannung zu den wichtigsten Kriterien bei der subjektiven Bewertung von Kriminalgeschichten.

Das gängige Muster ist bekannt und wird immer und immer wieder wiederholt. Doch: Je mehr die Spannung garniert wird, mit Gefühlen, Zuneigung, Empathie, Wider-erkennung..., desto "raffinierter und rasanter" kann sie sich entwickeln, oft sogar bis zur Unglaubwürdigkeit. Sicher, ein Krimi kann und soll auch Grenzen sprengen, zu neuen Erfahrungen vorstossen, die uns im Leben (zum Glück) meist nur im Traum begegnen. Genau dies ist der Autorin mit ihrem ersten Buch, mit "Blind" gelungen. Genau dies kann sie bei der Fortsetzung "Die Patientin" nicht ganz erfüllen. Nach dem fulminanten Schluss von "Blind" geht es weiter - in der gleichen Besetzung - in der Fortsetzung des "Falls", allerdings etwa fünf Jahre später. Die Hauptfigur, um deren Geburt es in der vorangehenden Geschichte geht, ist jetzt vier oder fünf Jahre. Das Baby hat sich entwickelt, die andern Figuren nicht - oder kaum. Die Zeit ist bei ihnen stehen geblieben, die Umstände nahezu auch. Ein ähnliches Szenario, doch die Schauplätze haben jetzt mit der Geburt, sondern mit dem Tod zu tun (und mit der grösstenteils unausgesprochenen Sehnsucht nach Unsterblichkeit).

Eigentlich könnte die Geschichte aufgehen - sie tut es auch - bezüglich der Spannung. In der Charakterisierung und Entwicklung der Personen bleibt aber alles so, wie fünf Jahre zuvor. Sandro, Chef der Kriminalpolizei, greift zwar rettend in die Handlung ein, bleibt aber weiterhin geschäftig blass. Nathaniel, der Blinde, verlässt sich auf seine Intuitionen, wagt sogar ein Abenteuer, muss dabei aber scheitern. Milla, die quirlige Fernsehjournalistin, gerät in ihrem Investigativ-Drang oft in kritische Situationen und wird immer wieder gerettet. Ein Plot mit starken Wiedererkennungsmerkmalen. Doch die Personen bleiben - trotz ihrer Ecken und Kanten - zwar geschäftig (rasant!), aber seltsam distanziert.

Das Herz der Leserinnen und Leser schlägt kaum so richtig für den einen oder anderen Protagonisten, kann sich schlecht erwärmen und wird von den (raffinierten!) Ereignissen eher weggestossen. Ich

habe ich den Eindruck, das Lektorat hat die sprudelnde Fantasie der Autorin immer mal wieder gebremst oder - wo sie unwirklich wird - zurechtgestutzt. Auch die kleineren und grösseren

"Helvetismen" - ein Teil des Charmes der frischen und unbekümmerten Erzählung - wurden fast ganz ausgemerzt, ja für Schweizer-Ohren, fremd gemacht. "Die Tram" gibt es einfach nicht in der

Schweiz, da fährt noch immer "das Tram". Und Millas Seitensprung mit Ben - eine Bettstory, die eher an "Bachlorette" erinnert - als dass sie das Gefühlsleben der Figuren aufnimmt.

Fazit: raffiniert und rasant, aber nicht ganz stimmig. Doch so, dass man den nächsten Band der Kriminalreihe (sie umfasst bisher vier Bände) durchaus gelegentlich zur Hand nimmt und weiter

liest. (Hier geht es zum ersten Band "Blind" der Reihe)

Endlich wieder einmal ein Buch, das mir gefallen hat. Ob es besser ist, als andere Bücher, die ich in der letzten Zeit gelesen habe, weiss ich nicht. Es hat mir besser gefallen. Natürlich stelle ich mir sofort die Frage: warum? Gefallen oder nicht gefallen, ist kein griffiges Kriterium einer Buchbesprechung. Aber ein entscheidender Faktor für den Spass. Es ist ein ernstes Buch, das vergnüglich ist und es ist vergnüglich, weil es ernst ist. Seine Ernsthaftigkeit entwickelt sich nicht aus Moralgebärden, vielmehr aus seiner Beiläufigkeit. Geschrieben in einem Stil, in dem kaum Fragen gestellt, sondern Antworten gegeben werden. Verblüffend klar, einfach, logisch. Nahe am Leben, an den Empfindungen, am Gefühl vom Leben. Die Handlungen in einer Kulisse, aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Schilderungen, in der Aussage, durchaus aktuell, zeitnah.

Es sind die Erzählformen, welchen das Buch – in meinen Augen – grossartig machen. Ein unspektakuläres, einfaches, lakonisches Erzählen. Es sind Episoden, die erzählt werden, nicht aufregende Geschichten. Sie werden so erzählt, dass die Stimmung stimmt, dass die Gefühle in den Text, in die Sprachgestaltung einfliessen. Und immer wieder die Überraschung: ein Wort, ein Satz, eine Feststellung, welche die Situation auf den Punkt bringen. Diskussionslos, schnörkellos.

Bei biografischen Romanen wird meist die Frage nach der Faktentreue gestellt und das Ergebnis zum entscheidenden Mass der Qualität erhoben. Zum Mass der Legitimation, der Richtigkeit, der Verbindlichkeit. Fiktion gegenüber Realität, Fantasie gegenüber Wirklichkeit. Wenn dieses Spannungsfeld bei dieser Emanzipationsgeschichte gar nicht erst entstehen kann, liegt das an der spannungsarmen Handlung. Es sind die Langeweile, die Monotonie, die Eintönigkeit, die dominieren. Sie wiederholen sich, immer wieder, in nur leicht veränderter Form. Immer wieder dasselbe, wie gestern, wie vor Wochen, wie vor Jahren. Kaum ein Tag schrumpft zusammen, zur Einmaligkeit, zur Ausserordentlichkeit, zur - nennen wir es beim Namen – Sensation.

Die Sensation liegt darin, dass die Wiederholung, die Schilderung des Immergleichen, zum Spannungsträger wird. Man weiss, wie es kommt, wie es kommen muss. Und es kommt auch so. Die simple

Handlung wird nicht in inneren und äusseren Monologen erörtert, erlitten, erduldet. Sie tritt einfach auf den Plan, etwa so: «Maria.» - «Ja.» - «Ich denke daran, noch mal in die Legion zu

gehen» - «Ja.» - für weitere fünf Jahre.» - «Ja.» - «Bist du einverstanden?» - «Ja.» - «Gut.» Eine Woche später hatte er (der Gatte) die

Postkutsche nach Bellfort genommen…»

Spannungslosigkeit, die zu Spannung wird, weil das Gesetz der Wiederholung hier die Menschen mehr beschäftigt als die Jagd nach Sensationen.

Und noch etwas ist anzumerken. Die Schilderung der Zeit. Kein einfaches Unterfangen, verlorene Zeit so einzufangen, dass sie nicht «verloren» daherkommt, sondern als «gewonnen». Gewonnen, für das

Leben, für die Genugtuung, für die Befindlichkeit. Nichts wiederholt sich so unbarmherzig und exakt wie die Zeit. Die Emanzipation von diesem unerbittlichen Ablauf – der Stunden, Tage, Jahre –

liegt im Wissen um die Endgültigkeit des Abschieds, in der Akzeptanz der Überzeugung, «nie mehr im Leben dahin zurückzukehren.»

Christine Brand

Blind (Kriminalroman)

2020, Verlag Blanvalet, München Taschenbuch, Seiten: 448

ISBN: 978-3-7341-0620-0

Die Autorin – einst Journalistin, kurzzeitig auch Kollegin bei SRF – faszinierte mich weit mehr als ihr Roman. Als Aussteigerin hat sie das getan, was viele

Journa-listinnen und Journalisten gerne tun würden, frei-sein, weg vom täglichen Zeitdruck, von der Verpflichtung dauernd liefern zu müssen. Die meisten flüchten dann zu längeren Filmen,

Dokumenta-tionen, Reiseberichten bis hin, zumeist quälerischen Selbstdarstellungen. Christine Brand hat einen Weg gewählt, der zwar naheliegend, aber nicht üblich ist: Das Schreiben von Büchern;

genauer von Krimis. Die Literaturszene ist nicht gerade das, was – zumindest in der Schweiz – materiellen Erfolg versprechen kann. Da muss man es schon bis zum vagen Begriff «Bestseller» bringen,

und zwar möglichst rasch. Da bleibt nicht viel Zeit für Südsee- und andere Weltsehnsucht. Ob es Journalistin Brand wirklich geschafft hat, weiss ich nicht.

Jedenfalls wird sie heute als Weltenbummlerin charakterisiert und auch vermarktet. Im Blog ihrer eigenen Website bekennt sie: «Um

glücklich zu sein, brauche ich keinen vollen Kleiderschrank. Das habe ich auf meiner Weltreise gelernt.». Um mehr zu erfahren, über die

interessante Kollegin, jetzt Autorin, habe ich zu ihrem ersten «Schweizer-Krimi», "Blind", gegriffen und – erwartungsgemäss – nicht sofort den Einstieg gefunden.

Eine Frau, die unbedingt ein Kind möchte, aber keinen Mann, keinen Vater akzeptiert, ein nicht ganz alltäglicher, aber schrecklich modischer Gender-Start hat mich Schreckliches ahnen lassen. Bis dann eine zweite auftauchte, Nathaniel, der blinde Jäger. Er ist Täter und Opfer, Ahnender und Erkennender, Fragender und Antwort-Bringender. Das Geschehen wird unmittelbar, in der Gegenwart (Präsens) erzählt, logisch und immer wieder in der Echtzeit verweilend, als wäre es ein Film, der zwar Schnitte hat, aber sofort wieder ins hier und jetzt zurückkehrt. Es ist der filmischste (und damit authentischste) Roman, den ich in der letzten Zeit gelesen habe.

Noch ein Gestaltungselement betont die filmische Verwandtschaft. Die Auflösung in Plansequenzen, in geschlossene Abläufe, die das Dabeisein evozieren. Kommt dazu, der dauernde Perspektiven-Wechsel in der Erzählung, meist mit einem Cliffhanger verknüpft, sodass die Spannung bei der Beschreibung des Alltäglichen, genauso wie im Aussergewöhnlichen hochgeschraubt wird.

Vielleicht wird durch den dauernden Wechsel der Sicht, die emotionale Bindung der Leserinnen und Leser an die drei (so unterschiedlichen) «Ermittler» erschwert, sie wachsen einem nur «schwer ans Herz». Am intensivsten schafft es (wer hätte dies gedacht!) der Blinde. Der quirligen Journalistin gelingt es ab und zu, besonders wenn sie ihr

Recherchier-Talent aufblitzen lässt. Während der polizeiliche Fahnder, Sandro Bandini, weder als Geliebter noch als Funktionär, besondere Zuwendung erfährt. Dieses Dreigestirn soll aber den Plot in den folgenden «Bandini-Krimis» bestimmen. Ob dies gelingt? Die drei bereits erschienen Titel «Die Patientin» (2020), «Der Bruder» (2021) und «Der Unbekannte» (2022) müssen den Beweis erbringen. Ich werde sie lesen.

Um das Interview mit Christine Brand zu starten, auf das Bild oben klicken.

Thomas Raab

Frau Huber ermittelt (Der zweite Fall):

«Helga räumt auf»

Roman

2020, Kiepenheuer & Witsch, Köln,

225 Seiten, 3. Auflage,

ISBN 978-3-462-05314-2

Gelesen während der grössten Hitze seit 1947 in Südfrankreich, im Liegestuhl am Meer, unter einem schattengebenden Schirm. Das ist wohl die passendste Situation für die Lektüre dieses unüblichen Krimis aus der Reihe «Frau Huber ermittelt», mit dem Titel «Helga räumt auf». Eine ähnlich gewaltige Hitze herrscht auch im fiktiven «Glaubenthal», einem Ort irgendwo in Österreich und in der Fantasie des Schriftstellers. Eine Familiensaga der Praxmosers und Grubenmüllers, in der gründlich aufgeräumt wird. Vorbild könnte der bayrische «Komödienstadel» sein, so deftig und prall geht es auch hier zu und her, allerdings mit dem Unterschied, dass sich «schwarzer Humor» und bissige Gesellschaftskritik eingenistet haben.

Es ist nicht die Welt der Intellektuellen, der literarisch subtilen Formuliererinnen und Formulierer, auch wenn jedes der acht Kapitel mit dem Titel eines Werks überschrieben ist, das längst im Kanon der Literatur Einzug gehalten hat. Es beginnt gleich mit «Ein Dorf ohne Männer» (Ödön von Horváth, 1937) und endet mit «Vom Winde verweht» (Margaret Mitchell, 1936), dem kleinsten Kapitel mit nur fünf Seiten, wobei sich der berühmte Schluss von Mitchell: «Schliesslich, morgen ist auch ein Tag», bei

Thomas Raab zu «Nein. Du wunderbares Leben. Noch nicht jetzt.» gewandelt hat. Was vielleicht so zu deuten ist: Es gibt den Tod, aber bitte noch nicht jetzt. Den Tod gibt es wirklich in diesem Buch, gehäuft, sozusagen fast an einem Tag. «Auf dem Friedhof ist plötzlich Akkordarbeit angesagt», wird im Klappentext festgehalten. Trotzdem denkt die «alte Huber», mit Kittelkleid, Kopftuch und Kompressionsstrümpfen: «Wie wohltuend es ist, hier einfach nur zu sitzen und schauen zu können, sich nichts mehr beweisen zu müssen». Das sieht der Autor allerdings in seiner Schreibe etwas anders. Er muss beweisen, sich und den Lesern, dass es skurriler, derber, draller, drastischer kaum mehr geht. Dass Hass und Fehde unweigerlich in der «Güllengrube» enden und, dass nur der reine Tor, und die neugierige, «alte Huber» «auf fremden Pfaden» (Karl May, 1897) gehen, sich bewegen und so leben können, dass sie von den Traditionen (und Machenschaften) in der fast geschlossenen Gesellschaft (es gibt für sie ja nur das Dorf) nicht ersticken. Jedenfalls «noch nicht Jetzt»

Martin Walker: Tête-à-Tête

Der vierzehnte Fall für Bruno, Chef de police

2022, Diogenes Verlag, Zürich

393 Seiten, ISBN 978-3-257-07199-3

Der nette Polizist aus dem Péricord

«Du bist wahrscheinlich der letzte flic in Frankreich, der so etwas noch tut». Pamela, eine altbekannte im Universum von Martin Walker, sagt dies Bruno, der fast jeden Tag «die Kinder über die Strasse lotst». Recht hat sie! Diesen Bruno, Chef de police, gibt es nur im Märchen und in Walkers Krimi-Reihe, bereits zum vierzehnten Mal. Bruno hat sich längst in die Herzen der Leserinnen und Leser gesetzt, mit seiner Geschäftigkeit, seinen Träumen, seinen vorzüglichen Essen, immer mit den passenden Weinen. Ein Tausendsassa, sympathisch, herzlich, korrekt, der an einem Tag so viel leistet, wie ich in einer halben Woche. Dabei hat er immer noch Zeit für seine Träume und die Hoffnung, seine «grosse Liebe» ziehe in sein kleinbürgerliches Häuschen (mit grossem Garten) ein.

Vorläufig löst er Fall für Fall, nicht etwa nur kleine Delikte im kleinen Städtchen Saint-Denise an der Vézère im Périgord, nein, auch Morde, Verbrechen von Bedeutung im Weltgeschehen.

Kein Wunder, ist doch der Autor und Erfinder der Bruno-Saga, Martin Walker, ein Historiker, der sich vorwiegend mit internationalen Beziehungen befasst. Nebst den liebevoll gegenzeichneten Figuren und den kulinarischen Ausschweifungen, ist der politisch historische Hintergrund – von der Nazi-Zeit, über das Algerien-Trauma Frankreichs bis zu dem Kosovos-Desaster – einer geschichtlichen Realität am nächsten, wenn auch in Bezug auf Fakten und Personen (nicht ganz, aber fast) frei erfunden. Mir gefällt diese historische Verankerung mittlerweile am besten. Wird doch der Tagesablauf des überaus sympathischen, in gewissen Dingen auch schrulligen Gemeinde-Polizisten nach 14 Folgen zur Routine: Garten, Reiten, Freunde, Reiten, Essen… und dazwischen noch schwere Fälle lösen.

Der Charme der Landschaft, die Liebenswürdigkeit der Menschen, die Spuren der Geschichte, bis zurück in prähistorische Zeiten, das alles verkommt allmählich zur Plattform für touristische Werbung: noch ein schöner Ort, ein idyllisches Dorf, eine seltsame Höhle, ein Herrschaftshaus oder gar ein Schloss. Als Leserin oder Leser planscht man in einem Mikro-Kosmos mit Anbindung an die Welt, was meist mit Telefonaten nach Paris und in Einsätzen der «höchsten Stellen» endet. Man kann Bruno und seine Welt nicht mehr umkrempeln, daraus einen bösen Bullen oder einen berühmten Helden machen. Muss man auch nicht! Die Geschichte funktioniert auch so. Doch, nicht nur der Zeitgeist, auch die Zeit, nimmt seinen Lauf, wunderschön illustriert durch Bruno, der nun – wenn auch nur einmal – sogar vegan kocht. Die Gänse in seinem Garten freut es.

Res Strehle ist Journalist. Nicht einer, der lieber Bücher schreiben würde, als im Geschäft der Aktualität hart zu recherchieren, um immer wieder die gleichen Themen zu umkreisen. Zugegeben, mitunter ein mühsamer Umgang mit Alltagsthemen und sprachlicher Routine. Tagesjourna-lismus, eben. Da lassen sich kaum Lorbeeren holen, schon gar nicht literarische. Strehles aktuellstes Buch ist ein journalistisches über die Operation Crypto und die Nähe zu den ausländischen Geheimdiensten CIA und BND (erschienen 2020). Doch wie so oft hat ein vier Jahre früher erschienene Roman die Aktualität überholt. Die seltsame Figur «Salinger», ist abgetaucht, aber auch wieder mal auftaucht, weil er mit der Not von Flüchtenden, mit der Flüchtlingspolitik und Krieg nicht klargekommen ist. Zwei Hauptfiguren, zwei Getriebene. Beide erzählen die gleiche Geschichte. Der eine sachlich, klar, aufmerksam, anfänglich distanziert, der andere lückenhaft, nebulös, zwar betroffen, doch immer wieder flüchtend. Die auf zwei Ebenen erzählte Handlung ist geheimnisvoll. Sie lässt sich von einem der beiden Protagonisten recherchieren, fügt sich logisch - fast schon zu logisch - aneinander. Der andere - er nennt sich "Sainger" - zerbricht daran und "taucht ab", Die eine Geschichte, die recherchierte, zählt Fakten auf, und wird immer realer. Die fiktive Geschichte verstrickt sich im subjektiven Erleben, bleibt bis zum Schluss geheimnisvoll, wird dann aber real; realer als die faktenbezogene Geschichte. Kompliziert?

Es ist eine "Nachkriegsgeschichte" zum Kosovo-Krieg (1998/99). Fünfzigtausend waren es damals, die vor dem Krieg in die Schweiz flüchteten. Die Flüchtlingspolitik war umstritten, vor allem in den folgenden Jahren. Doch darum geht es in Strehles Roman nicht. Es geht um die Begegnung mit der Kriegsvergangenheit und der damit verbundenen Erinnerung. Die Form ist raffiniert, verwirrend, verschachtelt, weil der eine scheinbar ins Vergessen abtaucht, ein Irrer, der in die Klinik gesteckt wird, weil man nicht richtig weiss, was man mit ihm anfangen soll. Was soll man mit einem Mann machen, der plötzlich wieder auftaucht, und das Gedächtnis verloren hat? Einer, der scheinbar aus der realen Welt gefallen ist, der - als Schweizer - nie im Krieg war. Er schreibt seine Geschichte, eine Erklärung, vielleicht sogar eine Rechtfertigung seines Verhaltens und Verschwindens. Doch wer versteht die Geschichte eines Irren? Wer will sie verstehen? Es begegnen sich Grenzen. Grenzen des Verstehens, Grenzen der Realität.

Aber auch die grüne Grenze (irgendwo in der Ostschweiz), welche von Soldaten im WK zu bewachen ist, und die Grenze am Fluss Ibar, in der Stadt Mitrovica (Kosovo), wo noch heute Serben und Kosovo-Albaner, ihre "Kriegsbrücke" möglichst meiden, weil sie ein Symbol ist, für ethnisch motivierten Krieg (inklusive seine Verbrechen). Wem dies alles vertraut vorkommt - natürlich mit andern Namen, an anderen Orten - aber mit der gleichen Gewalt, dem gleichen Leiden, dem gleichen Tod und der gleichen verlogenen Rhetorik - der kann nicht einfach abtauchen, wie Salinger, sondern hat sich dem zu stellen, was "Krieg" bedeutet. Die Aktualität - so die Botschaft des Schriftstellers an den Journalisten - ist nicht an Namen, an Umständen und und Zeiten gebunden.

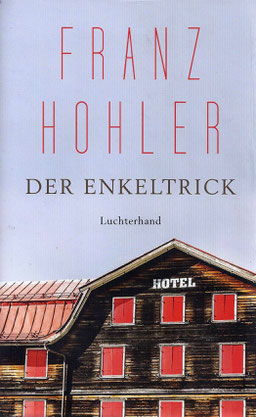

2021, Luchterhand Literaturverlag, München - 154 Seiten,

ISBN 978-3-630-87679-5

«Der Enkeltrick» ist die erste von elf Geschichten, die Franz Hohler in diesmal erzählt. Sie ist bekannt, weil sie - gleichsam als Mahnung - immer und immer wieder - erzählt wird. Der oder die «dumme Alte», welcher oder welche immer mal wieder darauf hereinfällt, dabei Geld verliert, sich mit der Polizei herumschlagen muss, um am Ende in aller Öffentlichkeit als Depp dazustehen, als hoffnungsloser Fall. Gähn!

Da taucht so ganz gegen Schluss Franz Hohler auf, nicht persönlich, als literarische Figur, vielmehr seine Erzählkunst. Seine Art, Geschichten zu erzählen. Die «Alte» entwischt dem «hoffnungslosen Fall», wird zur kleinen Heldin, von der man nie sonst etwas hört, weil sie in aller Stille entscheidet, und zwar mit dem Herzen, sich anders verhält, die Vergangenheit nicht verherrlicht, sondern akzeptiert, in die Gegenwart führt. Typisch Hohler´sche Taktik. Erzähltaktik. Man findet sie auch in den nächsten zehn Geschichten, immer wieder andersherum erzählt, anders sich entwickelnd, dort landet, wo man ihr (noch) keinen Landeplatz eingerichtet hat. Eine Überraschung, nicht einfach ein Gag, vielmehr eine Antwort, als Denkanstoss, als Lösung, als Versöhnung... Wenn man dabei ist, zu sagen, das kenne ich ja, dann wird man ins Unbekannte, ja Mysteriöse entführt, oft ins Reich der Fantasie, welche sich aber nicht in fremden Galaxien tummelt, sehr nahe liegt, beim Herzen. Wenn man Franz Hohler kennt – inzwischen auch gut kennt – schon einiges von ihm gelesen, ihm zugehört hat, wie er erzählt, auf der Bühne, im Fernsehen, im Gespräch, dann erahnt man zwar seine Technik, vergnügt sich an den Wendungen in den fast immer mühsamen Alltag, lässt sich aber doch überraschen von der Nähe und Vertrautheit,

in der auch das Absurde immer wieder auftaucht. Ich liebe diese Geschichten, weil es Geschichten sind, mit Geschichten hinter den Geschichten, mit einer Vermischung von Realität, Moral und Verheissung, die meist als solche gar nicht bewusst wahrgenommen wird. Wenn ein Protagonist ein Kilogramm schweres Buch auf eine beschwerliche Bergtour «mitschleppt» (und nicht die leichte Heftversion), um damit das Reiseerlebnis mit dem Inhalt des Buchs zu verknüpfen, dann müsste dies eigentlich Unverständnis hervorrufen. Tut es aber nicht. Weil sich die Erzählweise mit dem Inhalt dadurch so sehr verzahnt, dass etwas Neues daraus wird, eine Hohler’sche Geschichte, eben.

Gelesen:

Beat Gerber

"Spritzenkampf"

Zweiter Fall für Nuspliger & Schneider

Paramon-Verlag, 2021, 176 Seiten

ISBN 978-3-03830-741-9

In einer Rubrik, die es sonst auf meiner Website nicht gibt, wurde dieser «einheimische» Krimi, wochenlang präsentiert, und zwar als «noch nicht gelesen». Böse Zungen argwöhnten bereits, dass ich ihn gar nicht lesen will, um ihn nicht besprechen zu müssen. Ich wollte ihn aber lesen, und ich habe ihn gelesen, mit viel Lust und Spass. Lustvoll war es und spassig, was schon sehr viel ist, sozusagen der Hauptzweck der Unter-haltungsliteratur. Vor allem, wenn der Autor ein Wissenschaftsjournalist ist, der komplizierte Dinge einfach und plausibel erklären will und Vielleicht ist es das, was diesen Krimi – es ist der zweite von Beat Gerber – anders macht. Das Komplizierte, das sonst im Krimi der Antreiber für Spannung ist, löst sich immer wieder rasch auf und bringt die böse Welt in Ordnung.

Selbst die Attacken sind nur «Attäckli», zu wenig Grund für Angst und Schrecken, eine andere beliebte Triebfeder, welche Leserinnen und Leser durch so manchen Kriminalfall jagt. Was bleibt da noch? Man ist versucht zu sagen: bernische «Behäbigkeit». In der eher kleine Stadt, der Hauptstadt des Landes, ist man überzeugt, grosse (jedenfalls laute) Weltpolitik zu machen. Ob das gut geht? Die eingestreute Mundart – «Bärnisches» aus dem Alltag – bringt vieles immer wieder auf den Punkt, was sonst in den komplizierten Gedankengängen der Kriminalbeamten und der Kriminellen eine Lösung sucht. Da ist auch die alte Stadt mit ihrer Geschichte, die in jeder Gasse, um jede Ecke, auf jeder Treppe lauert und Zeugnis ablegt, für das Beständige, für das, was über den «zweiten Fall» der Ermittler hinausgeht, auch über den «Spritzenkampf» im aktuellen Corona-Krieg. Ein «Krieg», der gar nicht kriegerisch wirkt, weil er – fast schon zu säuberlich – in dreissig Dosen gehüllt ist. (Mit der «Zusatzdosis» sind es sogar einunddreissig!

Auch die beiden Ermittler, Nora Nuspliger und Schämpu Schnyder sind dosiert, vor allem in ihrer in kriminalistischen Sprengkraft. Sie schleichen sich eher durch den Krimi, als dass sie diesen Fall – üblicherweise mit Bravour – wirklich lösen. Trotzdem werden sie zu Helden. Es sind die unheldischsten Helden, denen ich in einem Krimi je begegnet bin. Es sind auch die einzigen Kriminologen aus Bern, die es bis ins «Who’s Who» gebracht haben. Da thronen sie, viel mehr, als dass sie mit ihren Leistungen Aufsehen erregt haben.

Warum? Geheimnis! Ein Krimi ohne Geheimnisse ist kein Krimi. So hat auch dieser bernische «Heimatkrimi» seine Geheimnisse. Sie verstecken sich nicht hinter wirren, vertuschten Spuren, sie liegen

brach im «bernischen Filz» und «Superlobbyng». Wie es «Lobbyng» und «Filz» so an sich haben, sie werden nicht sogleich erkannt, erst im Nachhinein, erst wenn auch dieser Fall «gelöst» ist. Was

soll das heissen, was will das bedeuten? Das verrate ich nicht, sonst ist das Geheimnis gelöst, die Spannung weg. Es bleibt – das ist das wirklich lustvolle und spassige an diesem Buch - ein

Bern, das hinter und neben der Fiktion verdammt authentisch ist. «So loufts, he nu so de!» Videotrailer zum Buch

Der Videotrailer zum neuen illustrierten Covidkrimi „Sp(r)itzenkampf“ von Beat Gerber, das Thema könnte nicht aktueller sein: Es geht um die Erforschung einer universellen Superspritze gegen bisherige und auch künftige Coronavarianten, mit einemüberraschenden Finale.

In der Regel werden die "Neueingänge" der Karl-May-Sammlung auf der Frontseite nur mit Bild und Titel (verbunden einem entsprechenden Link) vorgestellt. (hier). Ab und zu gibt es aber Neuerwerbungen, die nicht nur Karl-May-Freunde und -Sammler interessieren, sondern von breiterem Interesse sind. Wie dieser Kriminalroman, der nicht direkt mit Karl May zu tun hat, sondern "Eine Homage ist an die vielen Karl-May-Bühnen in Deutschland und Österreich, wo bekannte und unbekannte Schauspieler Jahr für Jahr Karl Mays Geschichte zum Leben erwecken". Rainer Buck hat mehrere Bücher geschrieben, darunter (zusammen mit Jens Böttcher) ein wichtiges Werk als Sekundärliteratur zu Karl May mit dem Titel: "Der Winnetou-Autor und der christliche Glaube", 2013 (natürlich längst in meiner Sammlung). Dieser Krimi, wo Pastor Wolff im "Mordfall Winnetou" auf der Spurensuche ist, kann auch als Hinweis (oder Zeugnis) zum Thema "Karl May im öffentlichen Bewusstsein" gesehen werden und gehört deshalb in eine Karl-May-Sammlung. Weiterlesen hier

2021, Kiepenheuer&Witsch, Köln

318 Seiten, ISBN 978-3-462-05402-6

Meine Bezeichnung «Heimwehliteratur» ist nicht korrekt, es könnte auch «Fernwehliteratur» sein oder eine Kombination der beiden. Auffälligstes Merkmal: das Schwärmen: für eine Landschaft, für Menschen, die darin leben, für ihre Gewohnheiten, für Traditionen. Nicht zu vergessen: für das Essen und Trinken, die Spezialitäten der Region und ihre kulinarischen Genüsse. Es sind Menschen aus anderen Ländern, anderen Kulturen, die irgendwo (in diesem Fall in Frankreich) eine neue «Heimat» gefunden haben, die sich da heimischer fühlen als die Einheimischen. Peter Malye, ein Brite in der Provence, war sicher nicht der erste. Doch er hat das Genre vor dreissig Jahren in Frankreich etabliert. «Mein Jahr in der Provence» war so authentisch, dass er schliesslich fliehen musste, um ein Stück Privatleben zu bewahren. In einer anderen Gegend war es ein Schotte, Martin Walker, der im Périgord (östlich von Bordeaux) seinen Sehnsuchtsort gefunden hat und da dem (fiktiven) «Dorfpolizisten» Bruno begegnet ist, dem sympathischen «Held» von bisher 13 Büchern. Etwas nördlicher, direkt am Atlantik, in der sagengetränkten Bretagne, genauer gesagt im südlichen Finistère. löst gerade «Monsieur le Commissaire Dupin» seinen zehnten kniffligen Fall. Erfunden hat ihn ein Deutscher, der sich Jean-Luc Bannalec nennt und eigentlich in Frankfurt lebt, wenn er nicht gerade an seinem zweiten Wohnsitz in der Bretagne ist. Weiterlesen hier

Die drei «»Heim-Fernweh» Autoren verbindet wenig, nur ein jeweils anderes Stücklein Frankreich. Peter Mayle ist seit mehr als drei Jahren tot, sein Ruhm schon fast verblasst. Bruno, Chef de Police, richtet sich immer gemütlicher ein in seinem Dorf, wo er die Freundschaft pflegt und die kulinarischen Genüsse (Martin Walker hat auch mehrere Rezeptbücher verfasst). So richtig auf Trab ist Kommissar Dupin, nicht zuletzt getrieben vom Film, von der eigenwilligen optischen Umsetzung seiner Fälle, in bisher 9 Folgen einer Krimireihe in der ARD.

Nun, das Buch von Jean-Luc Bannalec ist und bleibt das Original. Da können sich der etwas kantige, leicht marottige Kommissar und seine Crew (Nolwenn, Kadek und Riwal) nebst der Jagd nach den Mördern gut und gern lange über Sagen, Traditionen, Landschaften, Wetter und Farben der Natur unterhalten, was in Filmepisoden wenig Platz hat. Das Buch – jedenfalls in diesem zehnt «Fall» - schafft gerade noch den Spagat zwischen kriminalistischem Grübeln und Hingerissensein von der Pracht der Farben und der Schönheit der Landschaft. Die Gefühle wiederholen sich (noch nie war Dupin an einem solch schönen Orten), ob es die Felsen sind, das Meer, die Bucht, die Flechten, die Farben, sie berühren, ergreifen den Kommissar und (gut und ausführlich beschrieben) auch die Leserinnen und Leser. So pendelt man dahin, zwischen Fakten und Gefühlen, zwischen dem Fall und der Insel «Belle-Ile», die nicht viel, aber Schönes zu bieten hat. Man wartet – wie bei jedem guten Krimi – auf die Lösung, die sich hier immer bündelt und in die Enge treibt. Ohne diesen dramaturgisch Kniff, wäre es ein allzu gefühlsdominiertes Heim-Fernweh.

Peter Züllig

Endlich! Endlich wieder einmal ein literarisches Kleinod, das aus dem Herzen geschrieben ist, in einer Sprache, die sich abhebt von dem, was an grossen Worten und in routiniert arrangierten Sätzen Jahr für Jahr in den Buchmarkt drängt, geschrieben von einem Schweizer, 43 Jahre alt, ein Bündner aus der Surselva, dem Tal des Vorderrheins. Ich stand kürzlich am Ufer, wo der Vorderrhein und der Hinterrhein sich treffen und schauten den beiden Strömen zu, wie sie sich vermischen, vereinigen und gemeinsam weiterziehen. Rund fünfzig Kilometer (Luftlinie) stromaufwärts liegt der Handlungsort dieser Erzählung, ein Strassendorf von rund 600 Metern Länge und (heute) knapp 500 Einwohnern. In dieser engen Welt mit knapp zwei Strassenzügen, einem Bahnhof und zwei Dutzend Häusern, sucht der Erzähler die Erinnerung. Weiterlesen hier

Und er findet sie in Winkeln, an Plätzen und auf Wiesen, an Orten, die Einheimischen etwas bedeuten, in alten Traditionen, die sich gewandelt haben. Statt die Beschreibung realen Begegnungen, die Begegnung mit der Erinnerung. Drei Generationen erzählen aus ihren Leben, von dem, was sie getragen, ertragen haben. Das, was ein lockerer Spaziergang durchs Dorf ist, wird zum Spaziergang durch Leben, von der Geburt bis zum Tod, immer begleitet «von dem, was geschehen war, worüber geschwiegen wurde, weil es dafür kleine Worte gab».

Auch Arno Camenisch will dafür keine Worte finden, dafür findet er Zeichen und Orte, Rituale und Gewohnheiten, Alltäglichkeit in eine – man kann schon sagen – einfache Sprache, aber raffinierte Dramaturgie. Gehüllt in eine Dramaturgie der Enge und Nähe, der Distanz und Vertrautheit, so wie es auch die Dorfbewohner sind, gegenüber sich selbst und den andern, den Nächsten, den Allernächsten. Es ist ein Ablauf, der nicht nur Worte und Szenen, Gedanken und Erinnerungen aneinanderreiht, sondern Leben und Geschehen erlebbar macht. So erlebbar, als hätte man es selbst erlebt. So wie man sich selber wiederholt, etwas sich selber immer und immer wieder sagt, ohne es jemals ganz auszusprechen.

Darin liegt das Spezielle – die Kunst – dieser Erzählung, dass sie nicht dauern etwas Neues liefern muss, um die Spannung zu halten. Erzählte Gedanken – sie mögen sich noch so sehr im Kreise drehen – werden durch die Stimmung ersetzt, und zwar so, dass man das erlebt, was vor zehn, vor fünfzig, vor hundert Jahre geschehen ist. Die schönste Traurigkeit, die ich in einem Buch erlebt habe, weil die Kunst des Erzählens da ist, zurück ist

Chloe Benjamin

«Die Unsterblichen»

Roman

2018, btb Verlag, München, aus dem Amerikanischen übersetzt von Norbert Möllemann, Charlotte Breuer,

480 Seiten, Taschenbuch,

ISBN 978-3-442-75819-7

Muss ein Buch-Bestseller auch ein «gutes» Buch sein? Jedenfalls wird es – gemäss Definition - am besten verkauft, ist also ein «Kassenschlager», ein erfolgreiches, massentaugliches Produkt. In diesem Fall als Bestseller geadelt von der «New York Times», an der Spitze der «Topten», ausgezeichnet als «Best Book of the Year». Das wirkt schon sehr ultimativ. Muss es lesen? Neugierig wie ich bin, habe ich es gelesen, und zwar – trotz beachtlichem Umfang – mit Interesse und (fast) ohne Langeweile. Nur die Sprache – sie ist einfach, ohne Eleganz, ohne Raffinesse – hat mich gelangweilt. Der Inhalt nicht: geht es doch um das Leben und den Tod.

Es ist eine Familiengeschichte, gut aufgegliedert in kleine Episoden, mal beiläufig erzählt, mal dramatisch entwickelt. Die Familie – mit ihren vier Kindern – reduziert

sich durch den Tod, zuerst des Vaters, dann im Verlauf der Jahre, der einzelnen Kinder, die inzwischen keine Kinder mehr sind. Der Jüngste – ein Sohn – erst 20 Jahre, die Älteste – eine Tochter –

gemäss Vorhersage – mit 86 Jahren. Doch der Roman hört vorher auf, bevor sie «mutmasslich» sterben wird. Es hört auf mit einem eher langen pathetischen Aufruf zum Leben, zum «echten» Leben, mit

einem Zitat, das (wie die meisten Zitate im Buch), eher banal ist und nur aus den Geschichten heraus zu deuten.

Die Schwäche des Buchs zeigt sich immer deutlicher mit dem fortschreitenden Zeitverlauf in der Erzählung. Es werden immer mehr (auch historische)

Ereignisse aufgegriffen und mit den Erzählfragmenten verknüpft, sodass zuletzt ein Geflecht von Geschichten entsteht, die der inneren Glaubwürdigkeit und Verbindlichkeit schaden. Der Zufall – und

nicht die innere Logik – übernimmt (vor allem im zweiten Teil des Buchs) die Regie.

Das ist schade, wenn man dem Anspruch glauben will, «dass viele Weisheiten und Mysterien darin verborgen sind.» Es ist zwar (fast) alles sehr gut recherchiert: das Brauchtum der Juden, das Leben in Francisco beim Aufkommen von Aids, die Situation in Tier-Forschungslabors, die Rekrutierung von Soldaten für den Krieg in fernen Ländern, die wechselnde Stimmung im Land, die zitieren historischen Ereignisse und ihre Bedeutung für das Land. Insofern ist das Buch interessant und (für mich) aufschlussreich. Doch all dies (und noch viel mehr) ist eingebaut in die grundsätzliche Problematik: Wie wird das Leben vom Wissen (und von vermeintlichem Wissen) über den eigenen Tod beeinflusst? Durchaus ein Thema, das geeignet ist für einen Bestseller. Zumal seine

Sprache einfach, linear und lebensnah ist. Zumindest zwei seiner Geschichten sind es auch: wenig überladen und nicht nur im Kopf konstruiert. Dann aber findet die Autorin (es ist ihr zweiter Roman) immer noch einen weiteren Aspekt, eine eingeflochtene neue Geschichte, ein paar interessante historische Details, ein weiteres Problem des Lebens, der Liebe, der… Irgendwann – trotz vieler stimmiger Details – verliert sie sich im Erzählen, ist nur noch beschäftigt, das Konstrukt irgendwie und irgendwann aufrecht zu erhalten. Das geht so weit, dass ich gegen Ende des Buchs verzweifelt gefragt habe, wann stirbt die letzte der Protagonisten endlich (nach dem Prinzip der «zehn kleinen Negerlein). Und dann die Enttäuschung, sie stirbt (noch) nicht, muss aber herhalten, um ein überfrachtetes Paket an einfachen Ansichten und Beobachtungen zu Leben und Tod einzustellen. Was das Buch bis daher durch seine Erzähl-Kraft nicht erreicht hat (und es hat doch einiges erreicht) wirkt da nur noch aufdringlich oder unbeholfen. Die Erzähl-Lust ist erschöpft, es folgt Moral.

Peter Züllig

Venedig. Commissario Brunetti ist müde, zwar umtriebig wie immer, aber wenig kreativ. Er lässt sich treiben. Kein Wunder, ist es doch schon sein dreissigster Fall. Über viele Buch-seiten hinweg entsteht der Eindruck: Brunetti möchte sich pensionieren lassen. Hätte er nicht seine ranggleiche Kollegin Commissario Claudia Griffoni, würde er wohl in Melan-cholie versinken. «Brunetti nippte an dem Wein, ass ein paar Oliven und legte die Kerne auf den Tellerrand. Er lehnte sich zurück, trank noch einen kleinen Schluck und stellte das Glas auf den Tisch.» Wäre er jetzt einge-schlafen, würde dies nicht überraschen. Doch er erinnert sich an Fingerspiele in seiner Jugend. «Bei einem davon formte man die Hände zu einer Kirche, deren Tor sich öffnen liess. Das konnte er noch. Bei einem andern musste man die Hände irgendwie so zusam-menfügen […] als ob das erste Glied des Daumens abgetrennt sei […] jetzt wollte ihm das kleine Kunststück einfach nicht mehr gelingen. Er verschränkt die Hände wieder und hielt sie still.» Viel mehr passiert nicht. Nicht in dieser Szene, nicht über weite Strecken im neuen Kriminalroman von Donna Leon, zumindest nichts Kriminalistisches, Verbre-cherisches, nichts was Brunetti aus seinem lethargischen Verhalten bringen könnte.

Wenn er sich trotzdem aufmacht, um als Commissario durch Venedig zu streifen, wird er eher geschubst von seiner Kollegin Griffoni. Lange Gespräche sind ihm lieber, auch wenn es nur darum geht, seiner klugen Frau Paola zu erzählen, was er eben Schreckliche erfahren hat und um seinen beiden Kindern, der sozial engagierten Chiara und dem rebellischen Sohn Raffi ein Stück Lebensphilosophie mitzugeben. Natürlich macht ihn das eine oder andere hellhörig, lässt ihn nachdenklich werden: "Zwei jungen Frauen hatten laut der Zeugin mit zwei Männern gesprochen, und ein paar Stunden später wurden sie von zwei Männern vor dem Krankenhaus abgeladen.» Natürlich verletzt, übel zugerichtet. „Was stimmt hier nicht?“, fragen sich der Kommissar und mit ihm die Leser. Rasch ist ermittelt, wer die beiden jungen Männer sind. Zwei Freunde: «Duso», ein angehender Jurist und Marcello, billige Arbeitskraft im Transportunternehmen seines Onkels.

Bald ist auch klar, Marcello ist nur Handlanger des Bösen, das sich durch das maritime Venedig zieht. So wie sich Brunetti durch die immer mehr verschandelte und malträtierte Stadt bewegt, nur am Rande auf der Spur des Bösen, beschäftigt mit vielen kleinen Dingen des Alltags, wie: «Man sah immer noch diesen braunen Fleck an der Zimmerdecke rechts über dem Fenster […] wo vor einigen Monaten Wasser eingedrungen war.» Von solchen kleinen Alltäglichkeiten lebt das Buch mit und ohne Commissario. Nicht von der Suche nach dem Bösen, das dann doch noch auftritt, in einem Furioso, auf den letzten zehn Seiten. Das Böse wird besiegt, die stille Hoffnung der Leser auf ein glückliches Ende begraben,

Spannend wie ein Krimi und doch kein Krimi. Verwirrend wie ein Spionage-Roman und doch kein Roman. Die Geschichte von den knackbaren Chiffriergeräten spielt in der weltweiten Spionageszene und ist gut erzählte, gut recherchierte Realität. Eine Realität, die wir lieber nicht wahrhaben möchten. Eine Realität, die das Image der Schweiz (als neutraler Staat) nicht nur ankratzt, vielmehr tüchtig beschädigt. Und, es gibt - wie in jedem guten Krimi – Übeltäter, ja Schurken, die zwar überführt, für einmal aber nicht bestraft werden. Sind es doch Ehrenmänner (und Frauen), die nur das Gute wollen und überzeugt sind, durch Verraat die Welt besser machen zu können; die zwar bürgerliche Namen tragen, aber unter Decknamen wie Ball, Block, Siegfried, Rex… agieren und die ihre Verantwortung den Geheimdiensten überlassen, im schlimmsten Fall ihren Regierungen. Doch die sind ahnungslos oder geben sich nichtwissend und naiv. So naiv, dass das Spionage-Gewebe nur schwer zu entschlüsseln, geschweige denn im Einzelnen zu beweisen ist. Dies alles kennen wir aus den Spionage-Thrillern, die nicht ganz fern der Wirklichkeit, ihre festen Codes (auch in der Literatur) errungen haben. Der Autor Res Strehle ist ein hervorragender Journalist, der Recherchieren gelernt und dies in Berichten, Reportagen (und auch in Büchern) längst bewiesen hat. Und es ist ein Glücksfall, dass Strehle nicht nur recherchieren, sondern auch anteilnehmend, verständlich und trotzdem spannend schreiben kann. Sicher, er hat nicht alles herausgefunden, belegt und bewiesen, dies unterscheidet die reale Spionage-Geschichte von den vielen fiktionalen Erzählungen, in denen auch das Unmögliche möglich gemacht werden kann und es für alle – auch für Verlierer – immer eine Lösung geben kann, ja geben muss. Hier aber gibt es Verlieren, die ihr Nichtwissen oder ihr Nichtwissen-Wollen teuer bezahlen, sei es auch nur mit der (verspäteten) Einsicht, nicht das Gute getan, vielmehr das Böse zugelassen zu haben. Das Böse?

Und es ist ein Glücksfall, dass Strehle nicht nur recherchieren, sondern auch anteilnehmend, verständlich und trotzdem spannend schreiben kann. Sicher, er hat nicht alles herausgefunden, belegt und bewiesen, dies unterscheidet die reale Spionage-Geschichte von den vielen fiktionalen Erzählungen, in denen auch das Unmögliche möglich gemacht werden kann und es für alle – auch für Verlierer – immer eine Lösung geben kann, ja geben muss.

Hier aber gibt es Verlieren, die ihr Nichtwissen oder ihr Nichtwissen-Wollen teuer bezahlen, sei es auch nur mit der (verspäteten) Einsicht, nicht das Gute getan, vielmehr das Böse zugelassen zu haben. Das Böse? «Die Zuger Firma Crypto AG (Deckname Minerva) belieferte im Kalten Krieg über hundert Staaten mit Chiffriergeräten. Die Kunden vertrauten der Schweizer Spitzentechnologie – ohne zu wissen, dass die Geräte gezielt manipuliert waren, damit die amerikanischen Geheimdienste CIA und NSA sowie der deutsche Bundesnachrichtendienst BND direkt mitlesen konnten.» (Buch-Klappentext) Diese Tatsache ist inzwischen öffentlich bekannt und nach einem kurzen, heftigen Rumoren bereits wieder vergessen.

Umstände und Namen haben ihre «Sensationskraft» verloren.«Ob die Schweiz damit ihre Unschuld verloren oder die Neutralität verletzt hat?» nur noch die Fragestellung des Autors. Sie passt aber nicht mehr in die aktuell vorgegaukelte Unabhängigkeit der Schweiz. Die politische Agenda hat ganz anderes Geschütz aufgefahren. «Wir leben in einer Diktatur» (SVP) oder «Das Covid-Gesetz beendet die freie Schweiz» (Freunde der Verfassung) oder «Der neue Gesslerhut» (Werbung für das Referendum), das sind die Schlagzeilen der Strasse. Ein Spionage-Deal ist nichts für die Strasse: zu kompliziert, zu verschwiegen, zu harmlos um sich aufzuregen. Da müssen schon Diktaturen, Fesseln und Gesslerhüte her!

Martin Walker

Französisches Roulette

Der dreizehnte Fall für Bruno.

Chef de police.

"Bruno bedankte sich für den Hinweis, lehnte sich in seinem Schreibtischstuhl zurück und schaute durchs Fenster über die alte Vézère-Brücke hinweg auf den Felsrücken, der das Tal im Norden flankierte. Das Château lag am anderen Ende dieser Erhebung, ungefähr fünf Kilometer von Saint-Denis entfernt." In diesen zwei schlichten Sätzen (auf den ersten Seiten des Buchs) spiegelt sich das, was den Erfolg dieser Romanreihe von Martin Walker ausmacht. Eine sympathische Figur, Bruno der "Chef de police" im Städtchen Saint-Denis an der Vézère (die schon nach ein paar wenigen Kilometern in die viel grössere Dordogne fliesst), eine präzis beschrieben, erlebbare Landschaft, die zum Träumen und Geniessen verführt. Man kann dieses Saint-Denise, das eigentlich Le Bugue heisst besuchen und findet es genau so vor, wie es im Buch beschrieben ist. Die paar Details, die andern Dörfern im Périgord entliehen sind, fallen nicht auf. Hingegen findet man im Bistro, auf dem Dorfplatz, auf dem Markt, die Leute, denen man denen schon im Buch begegnet. Nicht erst in diesem Buch, auch bei allen zwölf früheren Fällen, so sie meist gleich, ab und zu auch anders heissen.

Die Menschen, die in dieser Kleinstadt leben, sind wichtiger als der "Fall", der die Kriminalgeschichte eigentlich voran-treiben sollte. Es gibt "Fälle", hier aber nicht - oder nur ganz zaghaft, erst so richtig auf den letzten hundert Seiten. Platz genommen hat hingegen eine andere grosse Leidenschaft des sympathischen "Dorfpolizisten", das Kochen, Essen

und Trinken. Die Lieblingsweine und -speisen waren schon immer ein wichtiger Teil der Geschichten. Diesmal aber gleichen sie schon fast den Rezepten eines Kochbuchs. Das grösste Vergnügen bereitet das Wiedersehen allen Bekannten des überlegenen, kochenden, geniessenden Helden. Leserinnen und Leser können da mitgenissen. Leider sitzen sie nicht an der Tafel, sondern lustieren sich an dem, was so genau beschrieben wird. Was ist noch zu sagen? Ja, der politische Hintergrund der Geschichte, der - was kann man von einem politischen Journalisten (Martin Walker ist Historiker und hat während vielen Jahren für "The Guardian" und auch politische Bücher verfasst) anderes erwarten, als dass auch Zeitgeschichte und Aktualität in die Handlung einfliesst. Und da ist der Autor so genau, als wäre er nicht als Polizist, sondern als Reporter unterwegs. Vor vierzehn

Jahren hat er ihn geschaffen - den Bruno - der nun in seinem 13. Fall unterwegs ist, jedes Jahr einer. Es passiert ihm, was so vielen Buchhelden passiert, er wird kaum älter. Er hofft noch immer - wie ein ganz junger Held - auf die grosse Liebe und eine Familie mit (vielen?) Kindern. Doch da muss er beeilen, denn die grauen Schläfen - auch wenn sie nicht beschrieben sind - müssen aus dem sportlichen Polizisten, der noch immer die Tennis- und Rugby-Jugend trainiert, längst einen gesetzten älteren Herrn gemacht haben, so um die Fünfzig oder Sechzig. Doch wie gesagt: Buchhelden altern kaum, bleiben - das haben sie uns allen voraus - fast ewig jung. Und sollten sie einmal sterben müssen - das soll im Leben vorkommen - werden sie auf die Welt zurück-geschickt, sofern sie da erfolgreich waren. Bruno ist erfolgreich, wurde er doch bisher in mehr als zehn Sprachen übersetzt,

Elena Ferrante

Das lügenhafte Leben der Erwachsenen

Roman

Aus dem Italienischen von Karin Krieger

2020, Suhrkamp, Berlin,

414 Seiten, ISBN 978-3-518-42952-5

Was schreib ich über ein Buch, das ich sehr gut findet, mir aber nicht gefällt und (im nächsten Augenblick) was schreib ich über ein Buch, das ich überhaupt nicht gut finde, mir aber sehr gefällt. Ein Dilemma, das ich bei einer Lektüre noch nie so krass erlebt habe. Ein gutes Buch, ja aber… Vielleicht hilft es, wenn man – in der Reflexion – etwas genauer hinschaut. Da sind natürlich die Erwartungen. Elena Ferrante (Künstlername) hat zuletzt einen Bestseller geschrieben, eine vierbändige Neapolitanische Saga (2011-2014), die in viele Sprachen übersetzt und auch verfilmt wurde. Es war nicht ihr erstes Werk, aber das, was sie über Grenzen hinaus bekannt, ja berühmt gemacht hat. Also doch so etwas, wie ein «Erstling». Was immer darauf folgt, wird an den Erwartungen gemessen.

Erwartungen, die kaum (oder gar nicht) zu erfüllen sind. Es ist sogar zu befürchten, dass die Geschichte weitergehen wird, denn sie endet mit einer angekündigten Reise aus dem vertrauten Süden, nach Venedig, in eine «offene» Stadt (Welt). Dieser «Ausbruch» aus Neapel (Heimat der Schriftstellerin) vollzieht schon die Protagonistin in ihrer letzten Buchreihe. Das war auch prompt der schwächste Teil der epischen Geschichte. Diese Flucht aus dem Dasein, den tiefen Wurzeln, der unglaublich starken Verankerung in einem (präzis gezeichneten) Milieu, treibt aber die Geschichte an, liefert das szenische Spannungsfeld, macht aus kleinen Alltagsgeschichten grosse Dramen, führt die Rebellion und Sinnsuche eines pubertierenden Mädchens zu zentralen Lebensfragen.

Es werden keine Lösungen angeboten; der Trotz, die Ängste, die Träume bleiben offen. Erfüllung gibt es nur im Augenblick, und zwar so, dass wenig (kein) Glück, mehr Enttäuschungen übrigbleiben. Enttäuschungen, die fast immer in einer nicht direkt ausgesprochenen Anklage endet, immer im Dunstkreis des «lügenhaften Lebens der Erwachsenen».

Sobald man genauer hinschaut, öffnet sich auch eine andere der Geschichte, das Klischeehafte, das fasziniert, weil es fast alle klischeehaften Vorstellung der Leser aufnimmt, ja ins absurde treibt. Etwa so, wie Pubertierende die Welt festhalten, festnageln möchten. Weniger im Geschehen, als in der Sprache werden Pflöcke eingeschlagen, mal leicht, elegant, verziert, dann wieder vulgär, ordinär und schmutzig. Die Stimmung wechselt, zieht sich aber immer wieder über lange Passagen dahin. Vielleicht liegt die Schwäche des Werks – zwar literarische anspruchsvoll – seiner eigenen Pubertät. Buchbesprechung: Maike Albath im Deutschlandfunk: Die Kunst der Lüge

Eric de Kermel

La Libraire

de la Place aux Herbes

Roman

2017, Editions J'ai lu, Paris

Taschenbuch, 286 Seiten, Französisch

ISBN 978-2-290-16354-2

Illustrationen: Camille Penchinat

Die Vorstellung, dass Nathalie, das Herz der Buchhandlung am «Place aux Herbes» im südfranzösischen Städtchen Uzès die Geschichten nicht selber erlebt und erzählt hat und auch mich in ihrem kleinen Bücherladen empfangen und beraten würde, fällt mir schwer. Ich habe Nathalie kennengelernt, von der ersten bis zur letzten Seite, und darüber hinaus. Doch ich weiss – ich wusste es schon, bevor ich zu lesen begann – dass sie und ihre Gäste nur in der Fiktion des Autors lebten, dass sie aber immer wieder in Uzès einziehen werden, sobald das Buch irgendwann und irgendwo von Menschen gelesen wird. Von Menschen, die Bücher lieben. Es gibt so vieles im Buch, das nicht nur in der Fiktion vorkommt, vieles was es auch in der Wirklichkeit gibt: die Buchhandlung in am «Place aux Herbes»; die Bücher, von Schriftstellerinnen und Schriftsteller die leben oder gelebt haben; das Leben im Städtchen, eingebettet in eine lange Tradition; in einer Gegend, in einer Landschaft, die es so noch immer gib

Dann muss es doch auch das andere geben, das nur Erdachte, das Erfundene, das Beschriebene. Nathalie selber erzählt ja von ihren Begegnungen im Laden, von ihren Empfehlungen,

von ihren Gedanken und Sorgen, ihren Hoffnungen und Ängsten. Vor allem

erzählt sie von Büchern und von dem, was diese den Lesenden geben könne

«Sag mir was du liest, und ich werde dir sagen wer du bist». Das funktioniert, weil es die Bücher (mit ihren Geschichten) wirklich gibt, nur die dazu passenden Leserinnen und Leser dazu mussten erfunden werden.

Auch wenn man – wie ich – nur einen Bruchteil der vorgestellten, charakteri-sierten, vielleicht auch nur erwähnten rund 80 Bücher (und der Autoren) mehr

oder weniger gut kennt, und auch nur wenige davon gelesen hat (es handelt sich ja weitgehend um französische Literatur), bleibt das Interesse erhalten, ja die Spannung steigt, bei jedem einzelnen der zehn Kunden, von denen Nathalie berichtet. Sie berichtet nicht nur, sie erzählt ihre Geschichten. Und dies sind – so unterschiedlich sie auch sein mögen – Geschichten, die das Leben schreiben könnte.

Auch ein Hinweis, dass es ein Mann ist, ein in Frankreich bekannter Journalist, der in die weibliche Rolle der Nathalie schlüpft und in der Ich-Form erzählt. Erzählt, was

Nathalie denkt, was sie fühlt, was sie vorher als Lehrerin und jetzt als Buchhändlerin erlebt (und erlebt hat) – auch mit ihrem fiktiven Mann Nathan, der Architekt ist, und nur zum Teil mit ihr

aus der grossen Stadt (Paris)

aufs Land (Uzès) mit-gezogen ist. Das Buch ist eine Lebensreise, die aus vielen Reisen besteht, obwohl der Schauplatz ein einziger Ort ist, vorwiegend ein kleiner

Laden (mit viel Büchern in den Regalen). Die Geschichten, die Gefühle sind es, die auf Reisen gehen – ausgestattet mit Geschichten bekannter, zum Teil weltberühmter Autoren, die in der Literatur ihre Heimat haben. Und es bleibt viel Platz – oft zu viel – für eigene (und erzählte) Gedanken, «fürs Nachdenken zu Fragen des Lebens, der Versöhnung, der Familie, auch des Schweigens, ja sogar der spirituellen Suche.» Ab und zu scheitern die Gedanken (nicht die Geschichten) am hohen Anspruch Lebensreisen zu sein.

Peter Züllig

Kommentar eines Lesers:

"J'exagère à peine, une journée sans lecture est une journée à laquelle il manque quelque chose d'essentiel. On dit aisément que lire empêche de vivre; je pense au contraire que cela

enrichit, élargit les horizons de nos quotidiens....que cela nourrit nos rapports aux autres, ainsi que notre capacité d'adaptation, de compréhension envers l'Autre, et ses différences !"

(Quelle: Babelio)

Keine Lust- schon eher eine Fachliteratur und doch kein Fachbuch im üblichen Sinn. Etwas, das man lesen muss, aber doch nur schwer lesen kann. Zumindest ist es mir so ergangen. Eine "Biografie

romancée". Nach der Definition etwa: *Eine fiktionalisierte Biografie als literarisches Genre, in dem das Leben eines historischen Charakters auf romantische Weise erzählt wird" (Quelle: Wikipédia). Für alle, welche in der Karl-May-Welt nicht so bewandert sind: Sascha Schneider (1870-1927)

war ein Maler, Bildhauer und Professor an der Kunstakademie in Weimar. Im Jahr 1903 lernte er Karl May kennen und erhielt vom Schriftsteller den Auftrag ein grosses Wandbild für den Empfangssalon

in der Villa Shatterhand zu gestalten. Später setzte sich Karl May gegenüber seinem Verleger Friedrich Ernst Fehsenfeld durch, alle seine Erzählungen mit neuen

symbolistischen Deckelbildern von Sascha Schneider gestalten zu lassen..

Doch die stark

homoerotisch gestalteten Deckelbilder kamen bei den Lesern nicht gut an, sodass sie schon nach einer Auflage wieder ausgewechselt wurden. (Die sogenannte Schneider-Ausgabe ist heute von Sammlern

sehr gesucht und - weil sie rar sind - auch sehr teuer). Die Geschichte der Freundschaft des "alternden" Schriftsteller (bei der ersten Begegnung war er 61) mit dem viel jüngeren Maler (damals

32) könnte wahrlich ein spannender Romanstoff sein. Ist es aber, will es auch

nicht sein. Da wird in gemächlichen, beschreibenden, fantasierenden Stil Episode an Episode gereiht. Da werden Erinnerungen wachgerufen und Erzählstränge aufgetan, die schliesslich fast nur dazu dienen, ein Milieu - ein Verhalten - darzustellen, in welchem die kurze (aber intensive) Freundschaft von "Geistesbrüdern" anschaulich und verständlich zu machen. Wenn auf 18 Seiten eine Jagdszene des Verlegers Fehsenfeld minutiös beschrieben wird und die Erklärung, wie man fachmännisch eine gute Zigarre auswählt, zubereitet und schliesslich zelebrierend geniesst (und das über vier Seiten in meist ordentlich geschachtelten Sätzen) erzeugt - zumindest bei mir - keine Spannung, schon eher mühsames Lesedurchhalten. Da haben die Bilder von Sascha Schneider, trotz des dominierenden symbolistischen Stils, weit mehr Kraft und innere Spannung. Man spürt den Willen des ausgezeichnet dokumentierten und sehr guten Karl-May-Kenners eine etwas seltsame

und schwierige Freundschaft im Roman so zu entwickeln und darzustellen, dass man sich in die Lebenssituationen der beiden so unterschiedlichen Charaktere hineindenken und fühlen kann. Wem dies genügend Lust und Freude bereitet, der hat seinen Spass an diesem Buch. Dem öffnet sich eine Welt, die man von Karl May weniger oder kaum kennt. Die Welt des "Alterswerks", in welchem er sich mühsam von seinem Abenteuergeist löst und "nun glaubt, dass er jetzt allen Irrwegen seines Lebens die gute, die einzige mögliche Richtung geben könne." Es sind die Jahre nach der Niederschrift seines vierbändigen Werks "Im Reiche des silbernen Löwen", die Zeit in des "Bruchs" im Schaffen des Schriftstellers, die Zeit wo seine Wandlung auch im Werk deutlich wird. Wer sich dafür heute noch, dem kann die Romancée von Klaus Funk eine anregende, spannende Lektüre sein. Wer nur nach dem Abenteuer-Schriftsteller Ausschau hält, der wird - nicht nur durch die Handlung, auch von der bedächtigen Sprache - eher enttäuscht.

Jean-Luc Bannalec

"Bretonische Geheimnisse"

Kommissar Dupins siebter Fall

2018, Verlag Kiepenheuer & Witsch

Softcover, 394 Seiten, ISBN 987-3-462-05422-4

Da stand ich - es mögen fast dreissig Jahre her sein - im Wald von Brocéliande, ganz in der Nähe von Merlins Grab, an der Quelle von Barenton mit dem Brunnen der Jugend (La Fontaine de Juvence) und war bitter enttäuscht, dass dieser geheimnisvolle Ort der Arthussage so gewöhnlich, so unscheinbar war. Nach der Lektüre von Jean-Luc Bannalecs "Bretonische

Geheimnisse" bekam er wieder jene Strahlkraft, die er in der Sagenwelt hat. Jetzt im siebten Fall von

Kommissar Dupins. Damit ist auch schon gesagt, um was es dabei geht. Um einen Kriminalfall, in der Bretagne, den Kommissar Dupin, die Romanfigur des deutschen "Literatur-wissenschaftlers,

Lektors, Verlegers, Autors, Publizisten und Fotografen" mit Bravour gelöst hat. Es ist der siebte von bisher neun "Fällen", die es nicht nur in neuen Bücher zu lesen, sondern auch am

Fernsehen - ausgestrahlt von der ARD - zu sehen gibt. An den Titeln ist die Reihe sofort erkennbar:- "Bretonische Verhältnisse", "Bretonische Brandung", "Bretonisches Gold", "Bretonische Leuchten" (hier bereits besprochen), "Bretonischer Stolz". Wie bei "Bruno, Chef de Police" von

Martin Walker ist es wieder ein Ausländer,

der in Frankreich eine zweite Heimat gefunden hat und diese als kulturellen Hintergrund in seinen Romanen nicht nur beschreibt, mitunter sogar verherrlicht. Beide mit grosser Genauigkeit und viel

Charme. Allerdings hat Kommissar Dupin (von Jean-Luc Bannalec) nicht den Charme von Bruno, Chef de Police, (Martin

Walker) und es fehlen weitgehend die mit der Kriminalfall verknüpften

historisch-politischen Bezüge. Dafür gibt es viel Kultur-Hintergrund, bei diesem Fall rund um König Artus, die Sagengestalt, die in der Literatur des europäischen Mittelalters immer wieder

auftaucht. Seit dem 9. Jahrhundert überliefern britische Chroniken eine führende und erfolgreiche Teilnahme des Königs in den Kämpfen gegen die dort um 500 n. Chr. eindringenden Völker.

Seit dem 12. Jahrhundert wurde diese Geschichte in der höfischen Literatur ausgeschmückt und in ihre klassische Form gebracht. Ob Artus ein reales historisches Vorbild hatte, ist ungewiss

und wird in der Geschichtswissenschaft inzwischen eher bezweifelt.(Quelle: wikipedia) Aber die damit verbundenen Kultstätte gibt es, sie sind bis

heute eine touristische Attraktion. Darin eingebettet ist diese Krimi. Er bezieht sich sogar auf die aktuelle Artus-Forschung und geizt nicht mit Leichen aus diesem Kreis.

Neun Bände der Bestseller-Krimireihe hat Jean-Luc Bannalec bei Kiepenheuer & Witsch veröffentlicht. Bei seinen Ermittlungen begegnet und hilft dem Kommissar immer wieder die Sagenwelt der Bretagne. Eine Auswahl der eindrucksvollsten Legenden, Mythen und Märchen haben die Bretagne-Liebhaber und -Kenner Jean-Luc Bannalec und Tilmann Spreckelsen (FAZ) zusammengetragen: „Die schönsten

Bretonischen Sagen".

Jean-Luc Bannalec ist der Künstlername von Jörg Bong; er ist in Frankfurt am Main und im südlichen Finistère zu Hause. 2016 wurde er von der Region Bretagne mit dem Titel »Mécène de Bretagne« ausgezeichnet. Seit 2018 ist er Ehrenmitglied der Académie littéraire de Bretagne. (Quelle: Kiepenheuer & Witsch)

Gelesen:

Roman Odermatt

"Die Kriegerinnen von Taqali"

Ein Pastiche-Roman im Stil von Karl May - in Erinnerung an das grosse Vorbild, ohne aber Figuren, Handlungsorte und Episoden zu übernehmen (oder fortzuführen).

Es ist – oder soll – eine Hommage an den «grossen Abenteuer-Schriftsteller» sein. Ein Pastiche-Roman, der die Vorlage gewollt imitiert. Ob er dies schafft? Darüber mögen sich die Leser und Leserinnen streiten, die Karl Mays Werke vor Augen haben. Jedenfalls hat sich der Schweizer Autor zum Teil diametral vom geistigen Vorbild abgesetzt. Nicht Kara Ben Nemsi reitet durch den Sudan, sondern Malek bin Abd el-

Kader (Sohn eines algerischen Freiheits-kämpfers) und sein „Freund“ ist nicht Winnetou, sondern eine Prinzessin, die nicht nur edel und klug ist, ebenso schön und begehrlich… Doch lassen wir das. Entscheidend – als Buch der Verehrung – bleibt die Frage: Was ist darin „karlmayisch“? Erstens ist es die Spannung, die nicht nur erzeugt, sondern bis zum Schluss aufrechterhalten en wird, auch wenn vieles – fast schon programmatisch – vorauszusehen und zu erraten ist. Zweitens sind es die real kaum – nein - nicht möglichen Aktionen (vom Tauchen im Kanal, über das Anschleichen, bis zur Selbstbefreiung aus hoffnungslosen Situationen und der wiederkehrenden wunderbaren Errettung), die der Fantasie von Karl May doch recht nahekommen (auch wenn sie viel straffer und kürzer gefasst sind. Ob es ein Abenteuerroman ist, den – laut Werbung – «Karl May verschlungen hätte» muss, darf oder kann bezweifelt werden.

2020, Gemeiner Verlag, Meßkirch DE

216 Seiten, ISBN 978-3-8392-2748-0

Ein (nicht nur im Format) handlicher Krimi auf Berg-und-Talbahn-Fahrt. Er beginnt mit einem steilen Anstieg, erklimmt einen ersten Höhepunkt mit der Wahl des Themas. Ein wissenschaftliches Projekt – im Computerbereich – das gespenstisch real sein könnte: die Schaffung eines «Gefühlserkennungssystems». Eine grossartige Idee, die den Krimi trägt

Dabei auch China und ihre Forschung involviert, was die Realität und die Spannung erhöht. Ein neues System in der Technologie der künstlichen Intelligenz könnte George Orwells «1984» in den Schatten stellt. Es sind bereits 36 Jahre vergangen, seit der orwellschen Horrorvision der totalen Überwachung. Die beteiligten Chinesen sind zusätzlich eine Garantie, um sämtliche Klischees unserer gesammelten Vorurteile abzurufen.

Auf der Achterbahn geht es gleich weiter bergauf. Die schweizerische Wissenschafts-Politik und das legendäre (nicht nur) bernische Beamtentum treten auf den Plan und mogeln sich

voll Stolz, Ängstlichkeit, Mutlosigkeit und Vorsicht durch die Geschichte. Auch dies ist sehr wirklichkeitsnah, beladen mit menschli-chen Spannungen und

kleinen Tragödien.

Da sind wir sind schnell oben auf der

Achterbahn. Jetzt geht es rasant hinunter, fast bis zum Krimi-Boden. Die eigentlichen «Helden» werden sehnlichst erwartet. Erst

nach 51 Seiten treten Nora Nuspliger, Kriminalkommissarin, und Schämpu Schyder, Inspektor bei der

Bundeskriminalpolizei, auf. Erst jetzt kommt die Suche nach dem oder den Tätern – Herzstück jeder Kriminalgeschichte – in Fahrt. Zwar zögerlich, beamtisch, aber immerhin in

Fahrt.

Auf der Spur nach unten wird der Wiederaufstieg bereits vorbereitet. Man sucht nach Figuren, Orten, Abläufen, die das Gefährt wieder nach oben bringen. Und findet sie in der knapp und präzis gezeichneten Staatssekretärin (natürlich für Wissenschaft) und in einem Bundesrats (mit tibetischen Wurzeln), gefangen zwischen Anspruch, Pflicht und Karriere. Wirklich, ein verzwickter Fall.Wieder ganz nach oben getragen, wird man nun von der Atmosphäre einer Kleinstadt und der Beschreibung des Alltags seiner Bürger, die weder mit ausgeklügelter Technik, noch mit hoher Politik viel am Hut haben. Schon viel eher mit dem, was es auf dem Boulevard und im Restaurant zu entdecken und konsumieren gibt

Die nächste Talfahrt ist fast schon bedrohlich. Die Ermittler bewegen sich nicht, kommen kaum in Schwung. Liegt es an der Beschreibung, die sich eher in einer Aufzählung erschöpft, als sich in Zeit und Raum kontinuierlich, dynamisch entwickelt? Viele Szenen bleiben stehen, genügen sich selbst, in ihrer Logik, in ihrer Sesshaftigkeit. Es wäre keine Achterbahn, würde es nicht rasch wieder aufwärts-gehen. Zwar wird die Fallhöhe immer kleiner, dafür die Behaglichkeit und der Spass immer grösser.

Es ist wie auf der «Chilbi», wenn man das Gefährt verlässt. Der «Thrill» ist vorbei. Man lacht, streckt sich und zieht Bilanz. Hat es sich gelohnt? Im Kommentar zu einem Krimi ist dies nicht so genau zu ergründen. Einerseits darf nicht allzu viel «verraten» werden, andererseits müssen die «Überlebenden» im Herz der Leserinnen und Leser zumindest angekommen sein, besser noch, sich einquartiert haben. Das schafft die

«überlebende» Kleinstadt spielend, durch die Alltäglich-keit im Ablauf, – scheinbar aus dem Ärmel geschüttelt – gespickt von Details, Behaglichkeit und der Qualität eines guten Stadtführers. Die beiden Kriminalbeamten hingegen haben mehr Mühe ins Herz einzudringen, bleiben weitgehend draussen, weil sie sich zwischen den Polen – Herz und Verstand – Ermitteln und Entdeckung – Beamtentum der Stadt und des Bundes - aufreiben und als Persönlichkeiten dem kriminalistischen Auftrag nicht entfliehen können. Allein schon die Doppelbesetzung (Mann/Frau, Kanton/Bund, agil/verwurzelt) macht es den Lesern (Lesenden!) nicht ganz einfach. Sie verteilen - wenn überhaupt - ihre Sympathien mal dem einen, mal der anderen und öffnen nur schwer ihre Herzen. Der Fall ist abgeschlossen, die Spannung löst sich, erinnert wird eine charmante Stadt, ein paar gut gezeichnete Figuren rund um den Fall und ein gutes Stück an historischem Wissen. Peter Züllig

Geschichte mit Geschichten

Marco Balzano: «Ich bleibe hier»

Roman

Aus dem Italienischen von Maja Pflug

2020, Diogenes Verlag, Zürich

286 Seiten, ISBN 978-3-257-07121-4

Originalausgabe «Resto qui», 2018, Einaudi editore Turin

Den Namen Marco Balzano darf, ja sollte man sich merken. In der neueren italienischen Literatur – soweit sie die Sprachgrenze überschreitet – gibt es nicht nur die erzähl-gewaltige, geheimnisvolle Elena Ferrante, sondern auch den stillen Erzähler, bei dem kein Satz überflüssig ist. «Eine wahre Geschichte» ist es eigentlich, die kleine Biografie einer

Lehrerin und einer Region, die von der Geschichte «zermalmt» werden. Nicht spektakulär in einem gewaltigen Ereignis, sondern über Jahre in denen den Menschen ihre Heimat genommen wird. Die Besprechung des Buchs in der «Repubblica» bringt es auf den Punkt: «Marco Balzano verbindet Genauigkeit mit Emotionen». Dieses Verbinden von präzisen historischen Fakten mit einer nicht minder präzisen Beschreibung des unspektakulären Lebens einer Lehrerin, dieses Verweben von Tradition, Schicksal und Gefühl und die feine, gut getroffene Sprache formen aus der «wahren Geschichte» (sonst eher geeignet für eine Boulevard-Erzählung) ein stimmiges Kunstwerk. Da wird gerafft und doch pointiert erzählt, da werden Leerstellen offengelassen, die sich aber rasch füllen mit Leben, Angst, Hoffnung und Enttäuschung. Vor allem aber mit «Erleben» und all dem,

was übrigbleibt, wenn die Macht historischer Entscheide über die Menschen hinwegfegt,die Menschen erdrückt und ihnen die Identität raubt. Die Erzählkunst wird aber nicht von den Schicksalen «erschlagen», wie dies bei «wahren Geschichten» die Regel ist. Im Gegenteil, das, was nur schwer in Worte zu fassen ist, begleitet die betroffene Familie, stumm zwar, aber auf Schritt und Tritt. Es bleibt bis zuletzt unausgesprochen und ist doch immer da: erfassbar auch für Leserinnen und Leser. Angeklagt wird nicht, zumindest nicht in Worten. Ein Kirchturm, der aus dem Wasser ragt, ist das schweigende Symbol für das, was geschehen ist, «Niemand kann verstehen, was sich unter den Dingen verbirgt. Niemand hat Zeit, stehenzubleiben und um das zu trauern, was gewesen ist…» Wer das Buch mit dem Herzen gelesen hat, der kann verstehen, stehenbleiben und trauern.

«Es heisst, jede Erzählung sei eine Gene-ralprobe für den Tod, denn jede Erzäh-lung muss an ein Ende gelangen. Gleichzeitig bringt das Erzählen dadurch, dass es sich dem Verschwinden widmet, die verschwundenen Dinge zurück.»

So sieht Arno Geiger, der österreichische Autor, der nahe an der Grenze zur Schweiz aufgewachsen ist, sein schrift-stellerisches Erzählen. Besonders am Schluss seiner Erzählung «Der

alte König in seinem Exil» – aus der das Zitat stammt – die eigentlich keine Erzählung ist, eher das «Protokoll» eines unauffälligen Lebens,

das mit dem Alter auffällig geworden ist. Demenz! Eine Krankheit, die uns – älter werdend – Angst und Schrecken einjagen kann. Aus dem unauffälligen Gemeindeschreiber von Wolfurt (Vorarlberg) wird ein «König», dessen Reich wir nicht mehr deuten können: bizarr, abstrus, oft kindlich, kindisch, jeder - von uns so hochkotierten – Logik entbunden.

Aus dem Vater wird ein Heimkehrer, heimgekehrt in eine zusehends verwirrlichere Welt. Dabei hat der Vater seine Heimat, sein Dorf, seinen Alltag nie verlassen, mit Ausnahme, als er 18jährig, kurz vor Kriegsende, noch an die Ostfront in den Krieg geschickt wurde und krank, zermürbt, einsam heimgekehrt ist. Ein Erlebnis, von dem er fortan, bis ins Alter. kaum je gesprochen hat, das ihn aber jetzt, in seiner anderen Welt – in seinem «Exil» - wider umtreibt, heimtreibt, obwohl er längst daheim ist. Diese Unlogik – in einer Welt der Logik – bereitet uns Mühe, wenn wir einem demenzerkrankten Menschen begegnen oder ihn sogar ein Stück begleiten. Der Umgang mit der Unlogik in der Logik oder umgekehrt (Logik in der Unlogik), macht uns, fassungslos, verständnislos, wütend oder sie wirken lächerlich: «Ich fragte ihn aufgeregt, wie es ihm gehe. Er zuckte die Achseln und sagte «Hoffentlich gut.»

Diese sehr intime Erzählung beschreibt den Weg des Wertwandels, der sich ganz, ganz langsam vollzieht und zuerst selbst von den Angehörigen kaum beachtet, schon gar nicht ernst genommen wird, bis, ja bis die heranschleichende Krankheit lebensbedrohend auftritt, weniger für den «Kranken», als vielmehr für seine Nächsten, für die, welche in eine andere Welt gestossen wurden, dort sein müssen, gleichzeitig aber in einer anderen Welt – in der normalen – leben und handeln. Für den Sohn des dementen Vaters – der Schriftsteller ist und der «Geschichten» schreibt – der in der Sprache eine Erfüllung sieht - ist die Welt der Wertverschiebung belastend, ja nahezu tödlich, bis er mit einem Befreiungsschlag zur Einsicht kommt: Es ist eine seltsame Konstellation. Was ich ihm (dem Vater) geben, kann er nicht festhalten. Was er mir gibt, halte ich mit aller Kraft fest.»

«Diese Kraft des Festhaltens – in einer neuen der Beziehung zwischen Vater und erwachsenem Sohn, liegt der Wert dieser Erzählung. Ja, der Schlüssel um aus unserer wertdefinierten Welt in eine uns krank erscheinende Welt einzutreten und dem, den man einst als Vater und Autorität erlebt hat, nun auch als Mensch zu erleben. Zwar krank, im geistigen Exil, scheinbar in einer anderen Welt. Daraus ist eine Biographie der Gefühle, der Sprache, der Grenzüberschreitung entstanden. Der Autor: «Ich wollte mir mit diesem Buch Zeit lassen. Ich habe sechs Jahre darauf gespart. Gleichzeitig hatte ich gehofft, es schreiben zu können, bevor der der Vater stirbt». Und nun, ich als Leser: Es hat sich gelohnt, weil nur nach ein paar Lesestunden ein «Exil» nicht seinen Schrecken verloren, ihn aber verständlicher, menschlicher, erträglicher gemacht hat. Ja, vielleicht eine gewagte These, dass dieses «Exil» nicht einfach ein exotisches Reich ist, sondern ein anderer Teil des Lebens ist.

Peter Züllig

2019, Luchterhand Literaturverlag, München

365 Seiten, ISBN 978-3-630-87473-9

9. Auflage

Alle Sammler – und ich bin ein leidenschaftlicher Sammler - wehren sich gegen das Vergessen. Auch Sasa Staniscic ist ein Sammler. Er sammelt – zumindest in seinem Buch – Erinner-ungen. Er reiht diese nicht nur aneinander, sondern verwebt sie mit Gegenwart, mit Reflexionen über das Schreiben, mit Begriffen wie Heimat, Herkunft und Vertreibung. So, dass sehr schnell auch die Frage auftaucht: wo ist eigentlich seine Heimat? Im christlichen Serbien seines Vaters, im muslimischen Bosnien seiner Mutter, im zerbrochenen Jugos-lawien? Man kann die Frage nach seiner Heimat auch personenbezogen stellen: Ist sie in der bizarren Welt seiner dementen Grossmutter, im wilden Kreis der Kumpels auf der Tankstelle, im neuentdeckten Bildungsgut deutscher Dichtung? Heimat – darauf können wir uns wohl mit dem Autor wohl einigen – ist dort, wo das Leben Wurzeln geschlagen hat. Und das ist nicht einfach nur ein Ort, eine Beziehung oder ein Gefühl. Es sind viele eng miteinander verknüpfte Erinnerungen. Sasa Staniscic geht in seinem Buch dieser Spur nach und nennt es «Herkunft».

Viel Autobiographisches verbindet sich mit viel Erfundenem, Gedachtem, Geträumtem und er stellt fest: «Meine Erinnerungen sind Variablen der Sehnsucht», während Grossmutters Erinnerungen «Variablen ihrer Krankheit» sind. Zwischen diesen «Variablen» pendelt der Roman hin und her: zwischen Leben, Sehnsucht und Krankheit. Krankheit auch dort, wo er aus einem kranken Bosnien hin geflohen ist In Deutschland, wo gerade Neonazis

Molotow-Cocktails in ein Wohnheim für vier vietnamesische Vertragsarbeite werfen. «Ich bekam von der Sache nichts mit. Besser sao. Wir waren in Deutschland gerade angekommen und mit uns selbst beschäftigt…» Diese «Mit-sich-selbst-beschäftigt» zieht sich durch den Roman, der – genau genommen – kein Roman ist, sondern Essays über das Daheimsein.

Daheim kann man auch in der Phantasiewelt sein. Selbst bei den Orks, die den Mächten des Bösen dienen oder bei der «Waldfee», mit Brüsten einer «Matrosin auf dem Cover einer Illustrierten.» Zwei Beispiele nur, die zeigen, mit welcher Leichtigkeit und Fabulierlust der Autor Wirklichkeit und Phantasie verbinden kann, selbst dort, wo es um Krankheit und Tod, um Flucht und Not, um Erinnerung und Vergessen geht. «Es zählt nicht, wo was ist. Oder woher man ist. Es zählt, wohin du gehst. Und am Ende zählt nicht mal das.» Sasa Stanisic schreibt «modern», das heisst: er jongliert mit der Sprache von Twitter, den Sprachfetzen in den Social Media, jongliert aber so, bis er «Gefallen daran findet, wie Eichendorff die Welt hofiert. Wie freundlich er ihr gegenübertritt. Ihr, auch dem Mystischen in ihr, zugewandt...» Er findet einen eigenen, ja eigenwilligen Weg von Heidelberg, der «Stadt der Romantik» - wohin ihn die Flucht aus Ex-Jugoslawien verschlagen hat - bis in die Hansestadt Hamburg – wo er heute lebt und arbeitet – und wo Wolfgang Borchert sein «Nein» in eine zerstörte Welt geschrien hat. Peter Züllig

2019, dtv Verlagsgesellschaft, München

3. Auflage, Lizenzausgabe. Erstveröffent-lichung 2018 im Hanser Verlag, München

480 Seiten, ISBN978-3-423-14701-9

Als "innerlich" würde ich sie bezeichnen, die Sprache, die so einfach, alltäglich, leicht dahingeworfen und lebensnah wirkt, aber unglaublich raffiniert gesponnen ist. Anstatt Kriegslärm und Untergangsstimmung - es ist das letzte Jahr eines verlorenen Krieges - wird das "Innenleben" von ein paar (wenigen) Menschen skizziert, ja seziert. Menschen, welche die gleiche Zeit, den gleichen Krieg, an verschiedenen Orten, unter verschiedenen Umständen, ähnlich und doch ganz verschieden erlebt haben. Allen gemeinsam ist die Angst, das Hoffen und Bangen, das Glauben und Verdrängen, die Enttäuschung und die Resignation. Krieg, nicht an der Front, sondern in "rückwärtigen Diensten". Ein Geflecht aus minutiösen Beschreibungen und skizzenhaften Notizen. Tagebuchartig, ohne die übliche Einteilung in Tage, mit wenigen Begegnungen und Überraschungen, aber voll von Konflikten des Alltags, die sich vor dem Hintergrund der geschichtlichen Tragödie des Zweiten Weltkrieg gerdezu banal sind und ohne grössere Aufregung hingenommen

werden. Der zentrale Schauplatz ist ein Dorf am Mondsee, zu Füssen der steilen, Schrecken einflössenden Drachenwand, immer wieder eingehüllt in das Brummen der Bomber, die ihre tödliche Last irgendwo und überall abwerfen können. In Mondsee bleibt es beim Lärm der Flieger, von den anderen Schauplätzen (Wien und Darmstadt) wird in Gedanken (und Briefen) die Not, die Angst und das Leid des Krieges festgehalten.

Michelle Halbheer

Platzspitzbaby

Meine Mutter, ihre Drogen und ich

Geschrieben von Franziska K. Müller

2013, Verlag Wörterseh, Lachen

Das Buch hat schon Furore gemacht, als es 2013 erschien, Hardcover mit Schutzumschlag, gleichsam eine schweizerische Version von «Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo». Der «Bahnhofzoo» ist in diesem Fall der «Platzspitz» in Zürich. Erzählt wird das Leben (und Erwachsenwerden) eines Kindes im Umfeld von harten Drogen und der damit verbundenen Verwahrlosung. Dies ist das schwierige am Buch: der permanente Wechsel von der Ich-Person als Kind und der Ich-Person als Erwachsene, die auf ein Geschehen zurückblickt, das zwanzig und mehr Jahre zurückliegt (mit Kursiv-Schrift gekennzeichnet)

Der Unterschied zu Christiane F. Michelle Halbheer – von der die Autobiographie handelt - wird nie selber Drogensüchtig, sondern schafft den scheinbar unmöglichen Weg zur erwachsenen Person,

«die Verantwortung für mich und meine Handlungen» übernimmt, und sich weigert «geplatzte Träume und Schicksalsschläge als Legitimation für den Untergang zu nutzen.» Genau das hat

Michelles Mutter nicht geschafft, sie, nicht ihr Kind ist schliesslich untergegangen. «Ich besuchte si noch einmal in ihrer kleinen Wohnung, die ich als letzte Hilfeleistung organisiert hatte.

Trotz der staatlich verordneten Heroinabgabe und dem Methadon konsumiert sie weiterhin Kokain.» Die schweizerische Michelle K. ist also – im

Gegensatz zu den meisten ihrer Jugendfreunde – aus dem gleichen Elendsmilieu – «davongekommen» und erhebt jetzt – mit der Stimme der Autorin (und Fachleuten) Anklage.

Verstärkt wird das Switchen zwischen verschiedenen Ebenen, durch Statements von beteiligten Personen, die unabhängig des eigentlichen Erzählstrangs – analog zu «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» - eingestreut werden, auch hier durcDas Buch habe ich damals – vor sieben Jahren – nicht gelesen. Die Bilder – denen ich in meinem Beruf immer wieder begegnet bin – wollte ich offenbar hinter mir lassen. Bis der Film von Pierre Monnard – nach dem Vorbild der gleichnamigen Autobiographie – in die Kinos kam. Das wollte ich das Buch lesen, das Thema aus hundert Film-Minuten lösen, das Kinoerlebte vertiefen. Doch das Buch war vergriffen, es lag nicht auf, in den Kinos, es stand nicht in den Schaufenstern der Buchhandlungen. Erst jetzt – das Filmerlebnis schon fast verblasst – wurde die Taschenbuchausgabe neu aufgelegt, als «Buch, das den Film Platzspitzbaby inspirierte». Fehleinschätzung des Verlags oder Schlamperei? Schwer zu sagen, denn der Film ist einiges besser als das Buch. Etwas, was nicht allzu häufig der Fall ist.

Doch der Zwang, eine Erzählung in eine stringente, dramaturgisch (nach) erlebbare Form zu bringen, ohne direkte Anklage, ohne Erklärungen zur Drogensituation, ohne die Hilflosigkeit vieler Beteiligter der traurigen Geschichte gutgetan. Der Film hat aus einem schwerverdaulichen Stoff, aus einer oft fast hilflosen Beschreibung, eine Anklage gemacht, die weit stärker ist als das Bemühen auf die gut 200 Buchseiten, die nicht mit Betroffenheit endet, sondern mit den Erfahrungen und Erklärungen einer Fachperson.

Arno Geiger

Unter der Drachenwand

Roman

2019, dtv Verlagsgesellschaft, München

3. Auflage, Lizenzausgabe. Erstveröffent-lichung 2018 im Hanser Verlag, München

480 Seiten, ISBN978-3-423-14701-9

Als "genialen Authentizitätsfiktion" bezeichnet die Literatur-Kritikerin, Iris Radisch, ("Zeit") den Stil des Romans und trifft damit den Kern der erzählerischen, sprachlichen und dramaturgischen. Der Soldat Veit erzählt seine Geschichte von der Kindheit bis zur Verwundung im Krieg und der angeordneten Auszeit am idyllischen Mondsee.